Составление боевого пути родственника можно начать с простого разговора с семьей. Но, даже если из исходных данных имеется лишь имя, фамилия и дата рождения, попробовать составить боевой путь вполне реально. Поэтому, не отчаиваясь, приступайте к поиску.

Если вы хотите узнать больше о поиске участников Великой Отечественной войны и восстановить историю своих предков, пройдите курс «Как восстановить родословную за советский период» от Высшей школы генеалогии. За 7 уроков вы освоите методы поиска в архивах, работу с документами военнослужащих и сможете найти фронтовые письма, наградные листы и другие важные материалы. В курсе разобраны 15 реальных кейсов и даны практические инструменты для генеалогических исследований.

Что такое боевой путь?

Боевой путь представляет собой повествование об этапах военной службы, месте гибели бойца или прохождении им дальнейшей службы. Боевой путь обычно включает в себя информацию о рождении, семье, образовании, территории проживания и месте призыва военнослужащего.

Боевой или военный путь можно создавать для любого военнослужащего. Можно его составить для человека, имеющего воинское звание, но не служившего в вооруженных силах, для рядовых и любых других участников войны.

Три шага к составлению боевого пути

Шаг первый: опросите семью! Если вы только начинаете интересоваться биографией своих старших родственников, имеет смысл сначала побеседовать с семьей; вполне возможно, что устная история сохранила важные детали: год, место призыва или даже звание.

Шаг второй: После опроса следует обратиться к учётно-послужным картам (УПК) и отталкиваться от информации, в них содержащейся. Если вы узнали дату (даже приблизительный год), место рождения и воинскую часть, сделайте запрос в филиал ЦАМО в Санкт-Петербурге о поиске сведений о ранении солдата.

Первичную информацию можно почерпнуть и не только из учетно-послужных карт, но и из списков военно-пересыльных пунктов, найти которые можно, в том числе, на сайте Память Народа. Документы участников Первой Мировой войны можно найти на сайте Памяти героев войны 1914−1918.

На офицеров в военкомате всегда заводилось личное дело. Такое дело содержало достаточно обширную информацию: фотографии, наградные листы, послужной список. Сейчас эти дела хранятся в Центральном архиве Министерства обороны. На сержантов и солдат личные дела, к сожалению, не заводили. Информацию о рядовых можно найти в военкоматах, сохранившим книги призывников (если место призыва вам известно).

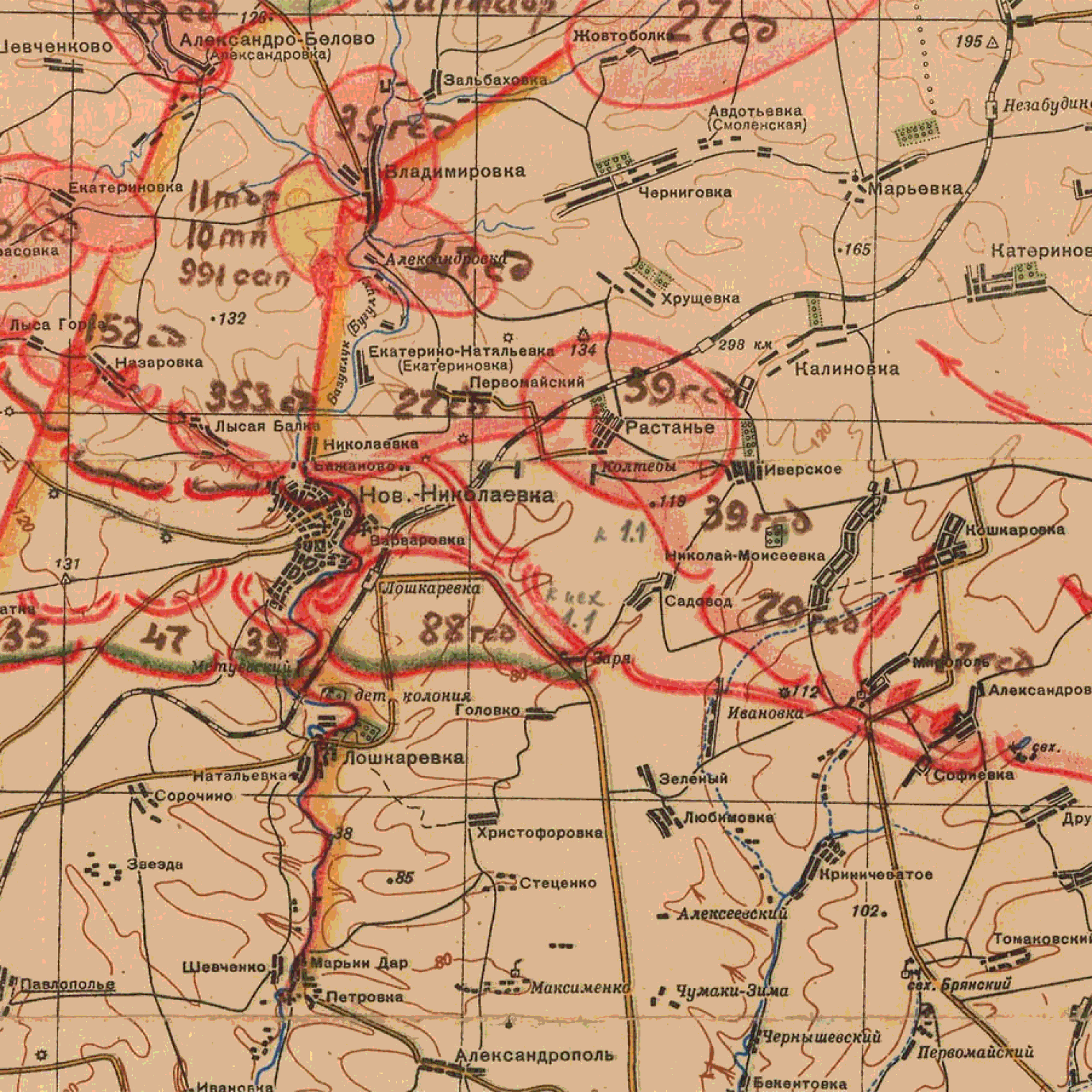

В поиске может сильно помочь знание структуры воинских подразделений: от полка к дивизии, затем к армии и фронту. Если вы знаете часть, в которой служил участник боевых действий, можно начать изучение документов полка. В полковых журналах содержится довольно подробная информация: из них можно узнать, чем занимался полк почти по дням, даже самые бытовые подробности, вроде фронтовых концертов.

Если информации нет о конкретной воинской части, тогда стоит перейти на уровень выше. В журналах дивизии тоже описано, чем занимался входящий в нее полк. Бывает, что информации нет и на уровне дивизии. Тогда можно определить, как переходил фронт, на котором сражался военнослужащий.

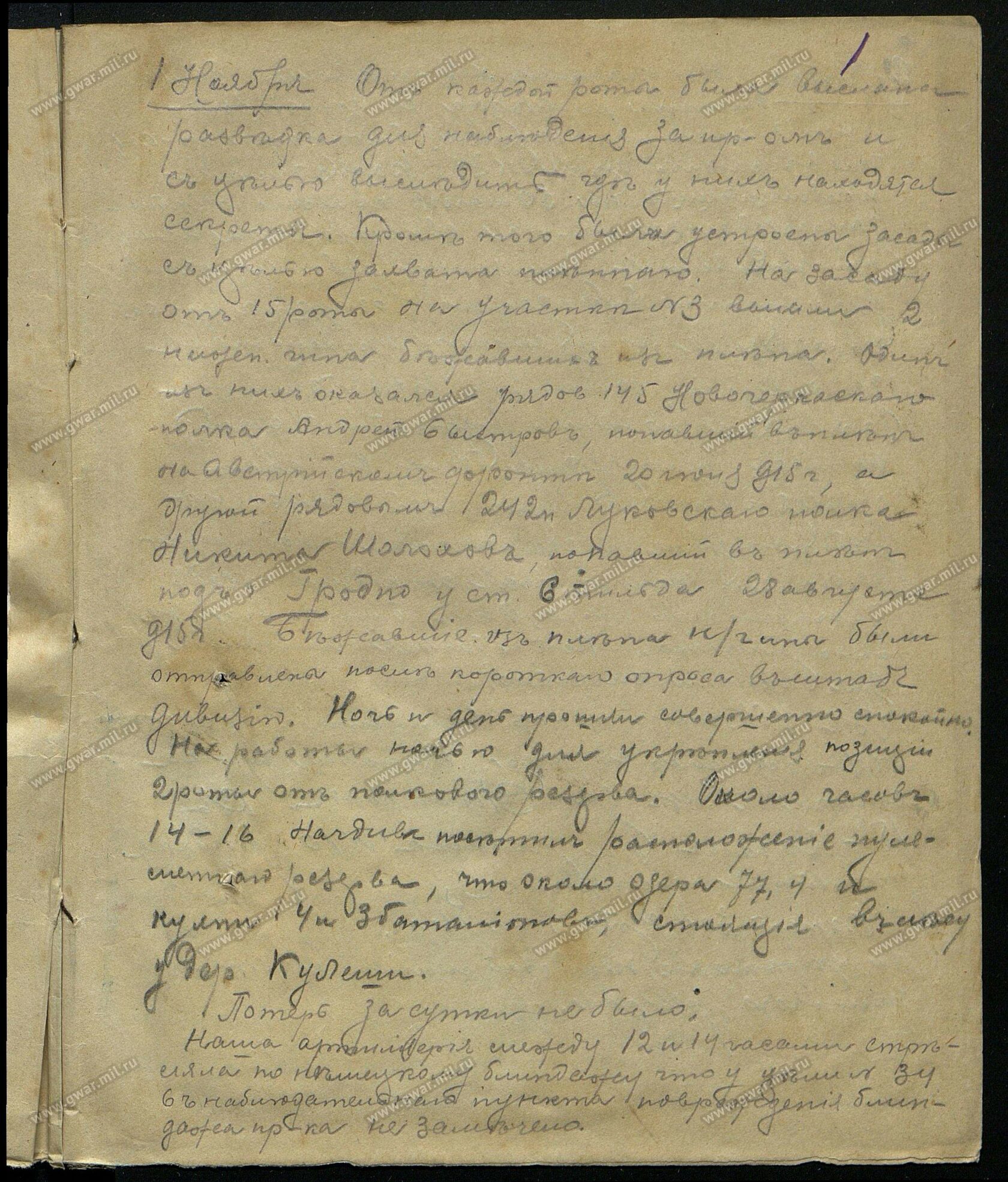

Кроме того, важным документом является журнал боевых действий, куда ежедневно заносились сведения о подготовке и ходе боевых действий. Можно ознакомиться и с приказами к командующим военными частями (дивизиями / полками / батальонами).

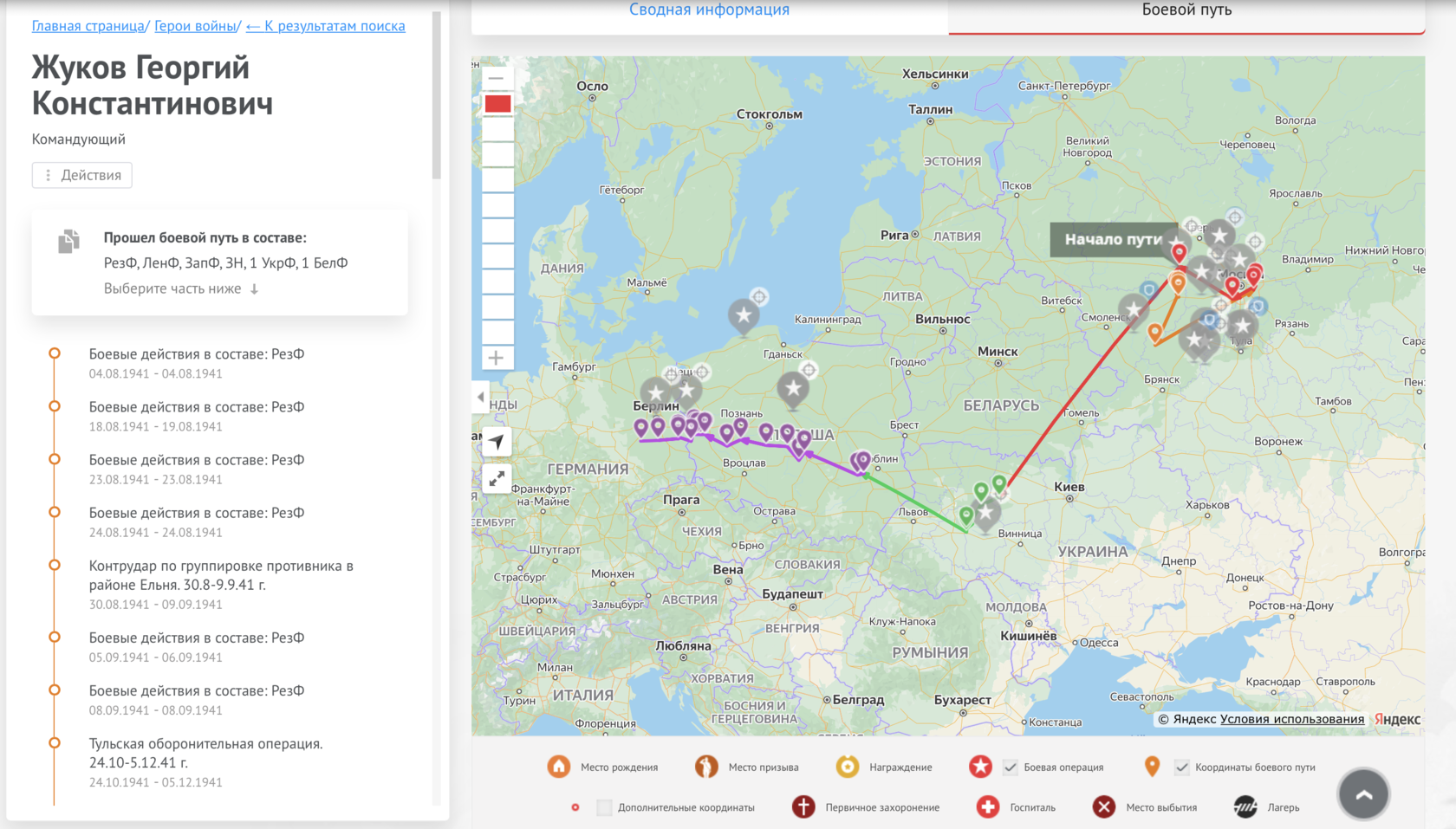

Шаг третий: смело оформляйте! Опишите боевой путь на бумаге и приступайте к визуализации. В качестве примера можно взять вариант, представленный на портале Память народа.

Сколько времени уходит на написание пути?

На создание и оформление боевого пути обычно уходит 2−3 недели. Кроме того, дополнительное время может уйти на запрос документов в архиве. То есть, в общей сложности на создание уходит 4 недели:

- 1−2 недели: написание около 50 страниц

- 2−3 недели: с учетом запроса документов в ЦАМО

- 3−4 недели: с написанием карточки.

Путь будет насыщенней, если у человека была интересная специальность. Так, снайпер, сапер или разведчик упоминаются в дивизионном журнале, даже если их нет в полковом. Более того, снайперы часто вели ежемесячный отчет о своей работе. Не стоит, однако, забывать, что любые документы, написанные от руки, требуют больше времени для обработки,

Но, самое главное, воссоздать боевой путь получится легче, если вы уже работали с архивами и представляете алгоритм генеалогического и военного поиска.

Результаты

По итогам проделанной работы у Вас получится документ, повествующий о боевых подвигах и похождениях военнослужащего. Объем такого документа составляет в среднем 50−60 страниц. Это число может варьироваться в зависимости от литературных способностей составителя. Кроме того, можно приложить к такому пути фотографии, составить масштабную карту передвижений воинской части.

Восстановление боевого пути — интересная и важная исследовательская работа. К счастью, некоторые архивные документы времен Первой и Второй войны оцифрованы, а о методике первичного воинского поиска в интернете уже можно почитать в статье Истории тебя. Составление и визуализация боевого пути — великолепная возможность не только лучше узнать своих родственников и получить представление о тяжелом пути, который они преодолели, но и полезная работа по визуализации и увековечиванию их памяти.

Где искать информацию?

По участникам Второй мировой войны существует несколько основных электронных баз:

- ОБД мемориал — обобщенный электронный банк данных, содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

- Подвиг народа — электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны.

- Память народа — портал со свободным доступом к рассекреченным архивам Второй мировой войны.

N.B.: основные документы хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

По Первой мировой войне также составлены электронные базы:

- Русская армия в Первой мировой войне;

- Алфавитные списки потерь Первой мировой войны;

- Память героев Первой мировой.

Большой список других источников, доступных онлайн, вы можете найти в тематической статье Генеалогические источники: часть 1.