Сегодня, 18 июля 2025 года, 80-летие отмечает Маргарита Сергеевна Штиглиц, доктор архитектуры, член президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и потомок крупнейшего российского банкира, промышленника и мецената Барона Александра Людвиговича фон Штиглица.

Редакция «Истории тебя» поговорила с Маргаритой Сергеевной — о культурном и семейном наследии, сохранении фамилии, выборе профессии, роли города в формировании личности и многом другом. Получилось очень душевно и вдохновляюще.

О рождении

Я хочу начать с истории о том, в какое время и где я родилась. Я родилась в деревне Вторые Ключики, вернее, в городе Кунгуре, Пермской области, во время эвакуации. Там отец был главным инженером завода. Естественно, многие заводы переводили на Урал, и там работали.

Меня спрашивали, «а в каком возрасте вы приехали в Ленинград?». Я говорю, в возрасте шести месяцев. Тем не менее, вот у меня штамп в паспорте такой, что я родилась в городе Кунгуре, Пермской области.

И вы знаете, как ни странно, когда я приезжаю на Урал по своим индустриальным делам, мне там всегда хорошо дышится.

Это очень интересное место. Кстати, они хранят историю об эвакуации, о тех людях. У них просто замечательный музей, где школьники участвуют в написании этой летописи. Я была поражена, насколько все это интересно и трогательно.

Я долго ездила в Екатеринбург по промышленной тематике, а в Кунгур никак не могла попасть. В 2003 году было интересное событие, большой индустриальный тур, где участвовало множество специалистов со всего мира - из Японии, Канады, откуда только не было. Мы проехали по всему Уралу, по всем старинным заводам. Сначала я сомневалась, заезжать ли мне на родину – надо было отпрашиваться на работе. Но в программе тура я увидела, что посещение Кунгура был в мой день рождения – надо же, как совпало, какая судьба! Естественно, отказаться уже не могла и не пожалела, потому что это было просто такое событие, запоминающееся на всю жизнь.

Меня спрашивали, «а в каком возрасте вы приехали в Ленинград?». Я говорю, в возрасте шести месяцев. Тем не менее, вот у меня штамп в паспорте такой, что я родилась в городе Кунгуре, Пермской области.

И вы знаете, как ни странно, когда я приезжаю на Урал по своим индустриальным делам, мне там всегда хорошо дышится.

Это очень интересное место. Кстати, они хранят историю об эвакуации, о тех людях. У них просто замечательный музей, где школьники участвуют в написании этой летописи. Я была поражена, насколько все это интересно и трогательно.

Я долго ездила в Екатеринбург по промышленной тематике, а в Кунгур никак не могла попасть. В 2003 году было интересное событие, большой индустриальный тур, где участвовало множество специалистов со всего мира - из Японии, Канады, откуда только не было. Мы проехали по всему Уралу, по всем старинным заводам. Сначала я сомневалась, заезжать ли мне на родину – надо было отпрашиваться на работе. Но в программе тура я увидела, что посещение Кунгура был в мой день рождения – надо же, как совпало, какая судьба! Естественно, отказаться уже не могла и не пожалела, потому что это было просто такое событие, запоминающееся на всю жизнь.

О сохранении фамилии

Фамилию отца я сохранила, несмотря на то, что два раза была замужем. В мой первый брак даже было семейное собрание, на котором меня уговаривали менять фамилию.

Отец умер рано, когда я только поступила в институт. Никогда он не наставил на том, чтобы я сохраняла фамилию: наоборот говорил поменять ее при замужестве. Все стали мне говорить, что все-таки нужно поменять.

Тогда еще никакой вообще речи, ни о генеалогии, ни о чем не было. Я интуитивно сказала «не буду менять». Они стали мужа моего уговаривать, а он сказал: «а мне нравится ее фамилия». Вот таким образом я осталась со своей фамилией. Наверное, это судьба.

Отец умер рано, когда я только поступила в институт. Никогда он не наставил на том, чтобы я сохраняла фамилию: наоборот говорил поменять ее при замужестве. Все стали мне говорить, что все-таки нужно поменять.

Тогда еще никакой вообще речи, ни о генеалогии, ни о чем не было. Я интуитивно сказала «не буду менять». Они стали мужа моего уговаривать, а он сказал: «а мне нравится ее фамилия». Вот таким образом я осталась со своей фамилией. Наверное, это судьба.

По прошествии многих лет своей жизни, я вижу, что это уже какие-то знаки судьбы, как с Кунгуром, как с фамилией. Потому что не будь этой фамилии, может быть, мне труднее было бы защищать все эти индустриальные здания. Может быть, я даже не заинтересовалась бы этой темой.

Встреча с индустриальным наследием

Впервые я столкнулась с темой индустриальных зданий, делая с моим первым мужем небольшой проект на Синопской набережной. Там нужно было реконструировать Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова, это были бывшие фабрики Штиглица, но я об этом не знала.

Надо было спроектировать здание, и мы думали, как это вписать. И придумали, что это должно быть в красном кирпиче, поскольку рядом были такие здания. Когда рисовали эту перспективу, я подумала: «какие интересные здания, какая брутальная архитектура, запоминающиеся силуэты». А потом, когда я с проектной работы перешла на преподавательскую и искала тему научной работы я вспомнила этот сюжет.

Тему промышленной архитектуры я предложила нашим профессорам академической закваски, но встретили меня в штыки. Тогда еще и эклектика с модерном не признавались, а уж кирпичный стиль, это уж и подавно.

И они сказали – нет, эта тема бесперспективна. Заниматься ею нельзя. Но все-таки меня не переубедили. Поддержали меня более молодые сотрудники: Андрей Львович Пунин, Геннадий Иванович Алексеев и Борис Михайлович Кириков.

Я обошла кучу фабрик и архивов пересмотрела. Было очень интересно. Но поначалу можно было только текстильные смотреть, менее закрытые. А потом уже, когда меня пригласили работать в КГИОП, там мы организовали отдел промышленной архитектуры, началась приватизация, и тогда все нам было открыто, и тогда мы смогли ставить под охрану, смотреть все эти пространства промышленные. И чего только мы не насмотрелись. Так что вот эта тема по жизни только и держит.

Надо было спроектировать здание, и мы думали, как это вписать. И придумали, что это должно быть в красном кирпиче, поскольку рядом были такие здания. Когда рисовали эту перспективу, я подумала: «какие интересные здания, какая брутальная архитектура, запоминающиеся силуэты». А потом, когда я с проектной работы перешла на преподавательскую и искала тему научной работы я вспомнила этот сюжет.

Тему промышленной архитектуры я предложила нашим профессорам академической закваски, но встретили меня в штыки. Тогда еще и эклектика с модерном не признавались, а уж кирпичный стиль, это уж и подавно.

И они сказали – нет, эта тема бесперспективна. Заниматься ею нельзя. Но все-таки меня не переубедили. Поддержали меня более молодые сотрудники: Андрей Львович Пунин, Геннадий Иванович Алексеев и Борис Михайлович Кириков.

Я обошла кучу фабрик и архивов пересмотрела. Было очень интересно. Но поначалу можно было только текстильные смотреть, менее закрытые. А потом уже, когда меня пригласили работать в КГИОП, там мы организовали отдел промышленной архитектуры, началась приватизация, и тогда все нам было открыто, и тогда мы смогли ставить под охрану, смотреть все эти пространства промышленные. И чего только мы не насмотрелись. Так что вот эта тема по жизни только и держит.

Особенное место и повод для беспокойства

Особенная для меня сейчас — фабрика Штиглица в Ивангороде на Парусинке. И боюсь, как бы не было это утрачено.

Потому что очень сложная судьба у этого места. А там такая усадьба, утраченный дом Штиглица. Но удалось, слава богу, с помощью Фонда «Слава Отечества», удалось отреставрировать храм-усыпальницу Штиглица.

Предпринимаются усилия фонда «Наследие Барона Штиглица», но это все волонтерские усилия и небольшие гранты.

Парк и фабрика сейчас пустуют, есть проблема и с собственностью, и, к сожалению, уже утрачено полностью оборудование ценное. Вот это, можно сказать, такое больное место.

Преображение этого места зависит только от политической воли и финансового вложения. Это вполне может быть открытым пространством, но, к сожалению, город - закрытый. Это мог бы быть кампус Академии Штиглица и мастерские, или производство, или полностью туристическое место. Вариантов много, но, к сожалению, это осложняется тем, что в город надо попадать по пропускам.

Ещё, конечно, волнует и особняк Штиглица на Английской набережной, потому что туда не попасть. В начале 90-х была хорошая реставрация, потом это все прекратилось, сейчас надо все делать заново.

Ну и по фабрикам Штиглица на Синопской набережной. Частично они приспособлены под Единый центр документов, но, к сожалению, там много зданий внутри двора уже утрачено, А самое главное, утрачены три трубы — вера, надежда, любовь, которые были символом самой фабрики, градостроительными доминантами. И сама фабрика не находится в списках объектов культурного наследия.

Потому что очень сложная судьба у этого места. А там такая усадьба, утраченный дом Штиглица. Но удалось, слава богу, с помощью Фонда «Слава Отечества», удалось отреставрировать храм-усыпальницу Штиглица.

Предпринимаются усилия фонда «Наследие Барона Штиглица», но это все волонтерские усилия и небольшие гранты.

Парк и фабрика сейчас пустуют, есть проблема и с собственностью, и, к сожалению, уже утрачено полностью оборудование ценное. Вот это, можно сказать, такое больное место.

Преображение этого места зависит только от политической воли и финансового вложения. Это вполне может быть открытым пространством, но, к сожалению, город - закрытый. Это мог бы быть кампус Академии Штиглица и мастерские, или производство, или полностью туристическое место. Вариантов много, но, к сожалению, это осложняется тем, что в город надо попадать по пропускам.

Ещё, конечно, волнует и особняк Штиглица на Английской набережной, потому что туда не попасть. В начале 90-х была хорошая реставрация, потом это все прекратилось, сейчас надо все делать заново.

Ну и по фабрикам Штиглица на Синопской набережной. Частично они приспособлены под Единый центр документов, но, к сожалению, там много зданий внутри двора уже утрачено, А самое главное, утрачены три трубы — вера, надежда, любовь, которые были символом самой фабрики, градостроительными доминантами. И сама фабрика не находится в списках объектов культурного наследия.

Так что судьба зданий, связанных со Штиглицем – очень неоднозначна И вызывает много беспокойства и огорчений. Ну вот видите, я этим занимаюсь, озабочена, но, видимо, недостаточно занимаюсь. А главное, что у меня нет тех финансовых возможностей, которые были у Александра Людвиговича.

Об отце и семейных тайнах

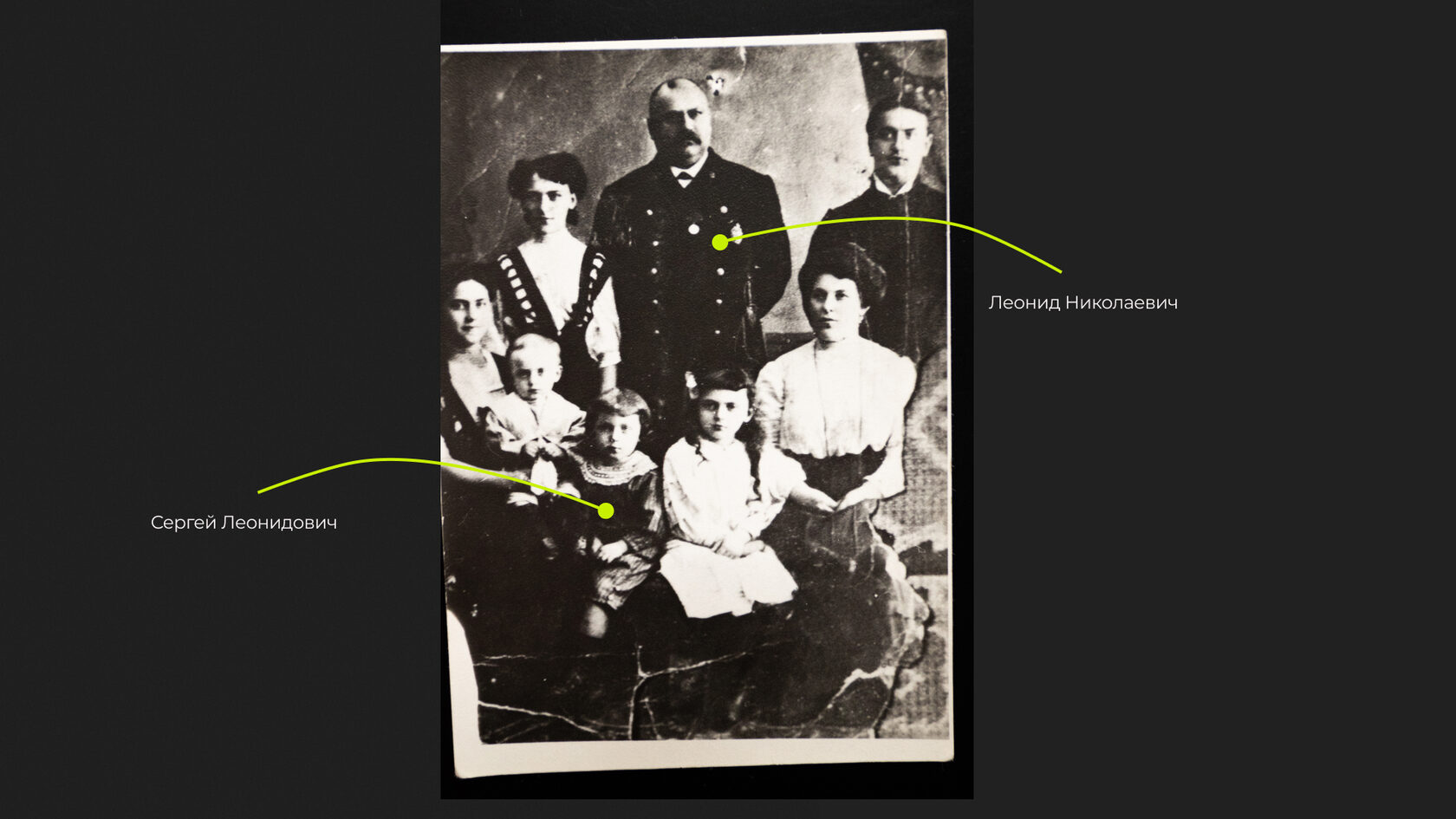

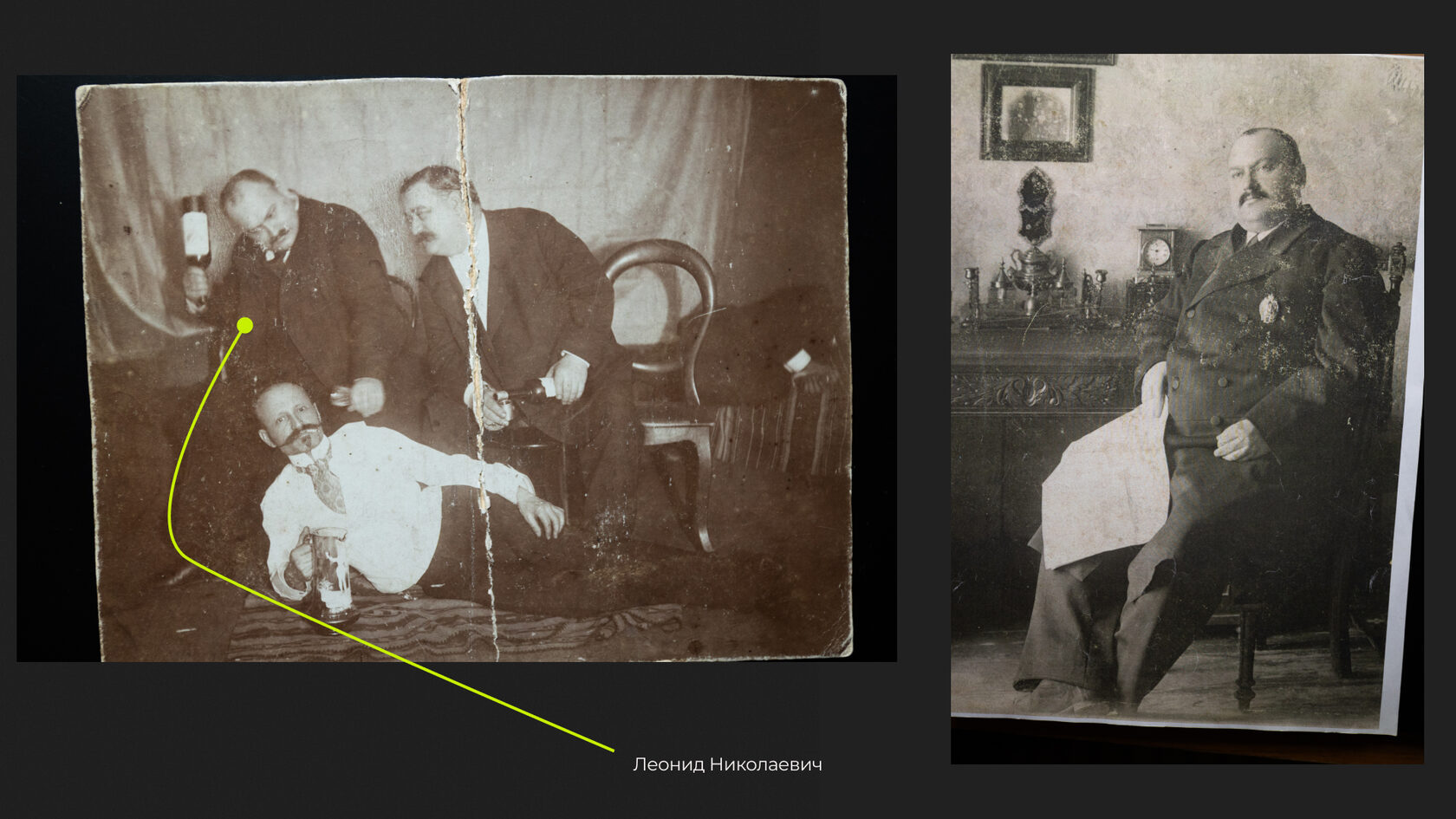

Мой отец, Сергей Леонидович, умер в 1963 году, когда только началась оттепель. Чувствовалось, что хотел и мог многое рассказывать о семье, но не успел. У него было много братьев и сестер и они были очень дружны. Много из них погибло в Блокаду. И, в общем, было такое тяжелое время. Но те, кто остались, они встречались после войны. Они сделали большой круг по стране, прежде чем вернулись в Ленинград.

Мой дед умер в 1920-м году, когда они уезжали из Петрограда. Тогда отец возглавил выводок младших братьев и сестер.

Мой дед умер в 1920-м году, когда они уезжали из Петрограда. Тогда отец возглавил выводок младших братьев и сестер.

Отец хранил все семейные тайны. И не советовал распространяться. А я при всем желании не могу.

Поэтому я пыталась в 90-е годы узнать больше об истории семьи. Меня нашла некая Ольга Штиглиц, которая жила в Вене, в Австрии. У нее было много документов о семье Штиглиц. И в 90-е годы она стала разыскивать в России потомков. У нее опубликована была книга небольшая о Штиглице из Арользена. Там не только Александр Людвигович и Людвиг, но и те Штиглицы, которые оставались в Германии и тоже были довольно заметными личностями.

Мы с ней стали переписываться, у нас были хорошие взаимоотношения, тесная связь. К сожалению, ее не стало. Она меня очень хотела видеть перед смертью, это было как раз в пандемию, а я никак не могла вырваться. Тем более муж, Борис Михайлович, болел.

Это очень трагично, потому что все исчезло. Все, что, наверное, она хотела передать, все ушло вместе с ней.

Это очень трагично, потому что все исчезло. Все, что, наверное, она хотела передать, все ушло вместе с ней.

Быть потомком

Я понимаю, что надо и сейчас архивами заняться как следует. Как человек, соприкоснувшийся с исторической сферой, я понимаю, что нужны факты. Когда мне говорят — потомок, я не хочу это даже акцентировать, потому что я толком не нашла действительно подтверждающих документов.

Единственное, хочу сказать, что вот эта фамилия мне во многом в жизни помогла. Будь у меня другая фамилия, может быть, мне меньше бы удалось достичь.

У Ольги Штиглиц были только архивы по линии Германии. Там присутствует мой дед: Леонид Николаевич Штиглиц, Санкт-Петербург. Судя по этим архивам, он числится по линии двоюродного брата Александра Штиглица.

Хотелось бы написать какие-то свои мемуары, потому что жизнь каждого человека очень интересна. Я очень сожалею о том, что не вела дневники. Это, конечно, большое упущение, вот восхищаюсь теми людьми, которые могли найти время, которые могли вести дневники, это помогло бы восстановить картину своей жизни, когда прожила уже такой длительный период.

Но опять же, эта промышленная архитектура, всё время её надо спасать. Всё время что-то надо делать.

Надо засесть и заставить себя все-таки. Тем более, что у нас существуют архивы замечательные, и вот, когда не стало Кирикова Бориса Михайловича, то ко мне обратился архив научно-технической документации. Они очень внимательно к этому делу отнеслись, трепетно. У них есть архив, где хранятся его дела, так что, в принципе, я могла бы тоже, если не детям, то в архив передать мемуары. Это помогло бы культурной жизни нашей столицы, было бы каким-то небольшим песчинкой-дополнением.

Выбор профессии и преемственность

Папа был инженером, и он хорошо рисовал. И я в школе уже проявляла способности к рисованию, поэтому мне поручали рисовать стенгазеты. Отец всегда вместе со мной все это делал. Он в 13 лет начал работать и тогда было не до рисования, но он все-таки закончил институт. Он учился и в Томске, стал инженером-механиком. В молодости он был даже начальником станции. Потом после войны он стал работать на Русских Самоцветах — был заведующим экспериментальной лабораторией, изобретал станки. У него есть патенты с выставки достижений народного хозяйства. К ним приходили художники и архитекторы Русских Самоцветов: Васильковский Сергей Владимирович, Остроумова-Лебедева Анна Петровна — было много интересной публики, связанной с архитектурой и с искусством.

Отцу это было интересно, он восхищался архитекторами и все время мне как-то это вкладывал в голову. А кроме того, мамин родной брат, архитектор известный Валериан Дмитриевич Кирхоглани, который мой крестный отец и который стал помогать нам очень после смерти отца. Его пример мне был также очень важен. Он мне помогал иногда, что-то подрисовывал. Я помню, что когда заболела, надо было сдавать какую-то перспективу, он приходил помочь, а потом я получила за эту работу с большим трудом 4 с минусом. Но талантливый тем не менее архитектор, он оставил тоже очень интересные воспоминания.

Отцу это было интересно, он восхищался архитекторами и все время мне как-то это вкладывал в голову. А кроме того, мамин родной брат, архитектор известный Валериан Дмитриевич Кирхоглани, который мой крестный отец и который стал помогать нам очень после смерти отца. Его пример мне был также очень важен. Он мне помогал иногда, что-то подрисовывал. Я помню, что когда заболела, надо было сдавать какую-то перспективу, он приходил помочь, а потом я получила за эту работу с большим трудом 4 с минусом. Но талантливый тем не менее архитектор, он оставил тоже очень интересные воспоминания.

Вот такое влияние и отца, и дяди, я думаю, что оно сказалось. Отец был бы доволен, наверное, все-таки, что так вот воплотились его чаяния.

Когда я защитила первую кандидатскую диссертацию, все рефераты складывались у нас в нашей Публичной библиотеке, и я смотрю, что на полке рядом с работой отца стоит моя. Это меня тоже очень тогда тронуло, свидетельство преемственности. Все-таки я постаралась выполнить его мечты.

Чтобы спросили у Барона Штиглица?

Я бы спросила, почему он так рано отошел от своих дел. Он жил еще довольно долго, вот мог бы еще что-то сделать такое существенное.

Вообще он собирался заниматься искусством и не ожидал, что ему такая участь выпадет. И спросила бы его — И что он видит теперь? Почему он не способствует всё-таки приведению в надлежащий вид его всех шедевров, которые построены на его деньги? Куда он смотрит?

Вообще он собирался заниматься искусством и не ожидал, что ему такая участь выпадет. И спросила бы его — И что он видит теперь? Почему он не способствует всё-таки приведению в надлежащий вид его всех шедевров, которые построены на его деньги? Куда он смотрит?

О любимых местах из детства

В детстве я жила на Старо-Невском (прим. народное название участка Невского проспекта в Санкт-Петербурге, который идёт от площади Восстания до Александро-Невской лавры) рядом с Лаврой. В основном, я гуляла там — это Митрополичий сад, Некрополь, Лавра.

Потом мы с ребятами, тогда еще не было моста Александра Невского, я помню, мы ходили к амбарам кирпичным, вся эта Синопская набережная была совсем заброшенной, рельсы, трава. Мне нравились какие-то уголки Песков, Рождественские улицы (прим. сейчас Советские).

По этим местам я и бродила в детстве, когда хотелось побыть одной в подростковом возрасте, например.

И любимым местом был Каменный остров. С моей сестрой двоюродной была такая традиция - её отец, это мой дядя, всегда в мае покупал клетку с птицей. И мы с ней ездили и выпускали эту птицу, и мне нравилось там на островах гулять, но я бывала там редко в детстве, а в основном в Песках проводила время.

Потом мы с ребятами, тогда еще не было моста Александра Невского, я помню, мы ходили к амбарам кирпичным, вся эта Синопская набережная была совсем заброшенной, рельсы, трава. Мне нравились какие-то уголки Песков, Рождественские улицы (прим. сейчас Советские).

По этим местам я и бродила в детстве, когда хотелось побыть одной в подростковом возрасте, например.

И любимым местом был Каменный остров. С моей сестрой двоюродной была такая традиция - её отец, это мой дядя, всегда в мае покупал клетку с птицей. И мы с ней ездили и выпускали эту птицу, и мне нравилось там на островах гулять, но я бывала там редко в детстве, а в основном в Песках проводила время.

О поддержке и энергии

Меня пугали люди, которые говорят — я уже всем доволен в жизни, у меня уже все сложилось. Мне страшно было за этого человека. И оказывается, он уходил действительно очень скоро, когда у человека вот нет потребности что-то делать.

Поддерживает возможность что-то делать и получать хорошие результаты. Это какой-то процесс движения.

Поддерживает возможность что-то делать и получать хорошие результаты. Это какой-то процесс движения.

О важности сохранения семейной истории

Это зависит от человека, которому ты рассказываешь. Вот так вбить насильно невозможно. Это нужно только, когда ложится. Ну, может быть, кто-то и умеет, но у меня это не получалось. Это должна быть благодатная почва, материал, чтобы что-то рассказывать.

Так же, как обучение. Вот кто-то какому-то интересно, он впитывает и получаются прекрасные результаты.

Знать больше о себе, о своей семье, о своих предках — это человеческая обычная потребность. Мне нравится, что сейчас молодежь этим занимается. Я, например, прихожу только в таком позднем возрасте к осознанию того, что это нужно, что это осознание тебя в этом мире. Понять, кто ты, откуда ты, и что ты можешь передать своим потомкам. Чтобы передать эстафету.

Так же, как обучение. Вот кто-то какому-то интересно, он впитывает и получаются прекрасные результаты.

Знать больше о себе, о своей семье, о своих предках — это человеческая обычная потребность. Мне нравится, что сейчас молодежь этим занимается. Я, например, прихожу только в таком позднем возрасте к осознанию того, что это нужно, что это осознание тебя в этом мире. Понять, кто ты, откуда ты, и что ты можешь передать своим потомкам. Чтобы передать эстафету.